TRACERYプロダクトマネージャーの haru です。

2025年5月29日(木)に開催された勉強会『BPStudy#213〜ビジネスアナリシスとDDD(ドメイン駆動設計)』の第2部では、パネルディスカッションが行われました。その時の様子をお伝えします(伝わりやすくする目的で、話の流れを一部再構成しています。)

ビジネスアナリシスとドメイン駆動開発の接点を探る

- その1: ビジネスアナリシスとDDDの位置づけ

- その2: ビジネスアナリシスをDDDに活用する(本記事)

- その3: BABOKのエッセンシャル版の必要性

- その4: 生成AIとの向き合い方

- その5: 開発者がビジネスに興味を持つには

- パネラー:

- 増田 亨(ますだ とおる) 氏:以下、増田

- (株)システム設計 代表取締役社長、「ドメイン駆動設計をはじめよう」翻訳者、「現場で役立つシステム設計の原則 〜変更を楽で安全にするオブジェクト指向の実践技法」著者

- 濱井 和夫 (はまい かずお) 氏:以下、濱井

- 塩田 宏治 (しおた こうじ) 氏:以下、塩田

- (株)クリエビジョン代表取締役社長、IIBA日本支部 理事

- 増田 亨(ますだ とおる) 氏:以下、増田

- モデレータ:

- 佐藤 治夫(さとう はるお) :以下、haru

- (株)ビープラウド代表取締役社長、この記事の筆者

- 佐藤 治夫(さとう はるお) :以下、haru

- 中核の業務領域に重点的に取り組むことが、ドメイン駆動設計の肝

- ビジネスアナリシスとドメイン駆動設計の接点

- 差別化戦略の地図としてのビジネスアーキテクチャ

- 差別化戦略とビジネスのフィードバックサイクルを高速に回すDDD、ビジネスアジリティ

中核の業務領域に重点的に取り組むことが、ドメイン駆動設計の肝

haru:増田さんにお伺いしたいのですが、今日の第1部の塩田さんのビジネスアナリシスのお話*1を聞いて、DDDによる開発に活かせそうなことはありましたか。

増田: まず、ビジネスとIT、あるいはソフトウェアシステムと事業活動の関係性について、現状の捉え方や今後の方向性に関して、DDDとビジネスアナリシスは同じ方向を向いていると感じました。

体系的なモデルをいくつか提示されていましたが、ソフトウェアエンジニアとして、様々な視点の体系的なモデル、全体をモデルで考えるというアプローチ自体が参考になります。

もう一つ、ソフトウェアエンジニア、あるいはドメイン駆動設計という視点に立つと、ソフトウェアエンジニアが格闘するのは、やはり複雑なものをどうやって扱いやすくするかという点です。それも単に複雑なだけでなく、変更容易性、つまり複雑なものを変更し続けるという大変さがあります。

さらに、時間や予算がかなり限られた中でそれを実現しなければならないということに大きな問題意識があります。

ドメイン駆動設計が良いと思うのは、まさにその点に対して、時間も予算も限られている中で複雑さにどう立ち向かうかというアプローチを取っているからです。

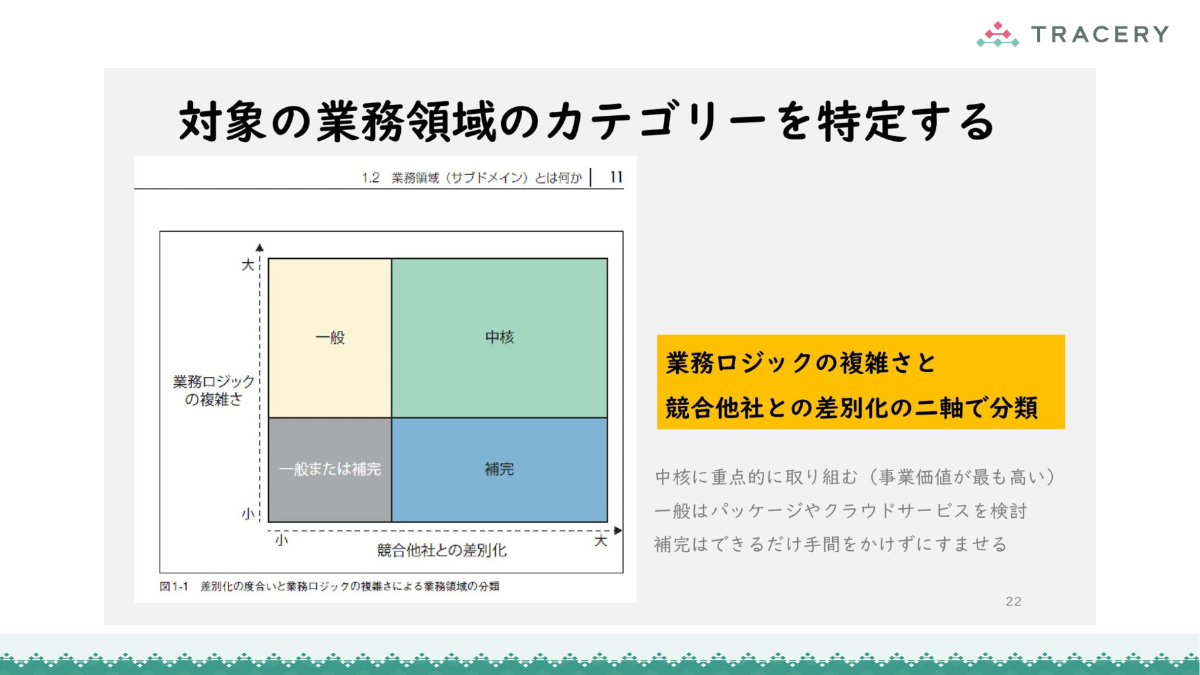

中核の業務領域はしっかりと取り組み、周辺は可能な限りコストや時間をかけずに済ませる。このコストや時間をかける場所とかけない場所のメリハリをどう取るかが、ドメイン駆動設計の肝だと私は思っています(下図)。

増田:

この図(上図)は、ドメイン駆動設計の考え方を可視化した図として分かりやすくて気に入っています。横軸は、業務ロジックといっても競合他社との差別化に直接関係しているのか、あるいは他社も同じようなルールでやっているのかという色分けです。

縦軸は、その業務ロジック自体が複雑なのか、それともルールはあるが単純なのかという分類です。

この2軸で分類した時、ドメイン駆動設計の考え方では、競合他社との差別化に結びつき、かつ業務ロジックが複雑で変更も激しい場所に、設計の労力をかけます。

限られた時間と予算の中で、より効果的かつ効率的に良いソフトウェアを作るための秘訣、肝がそこにあります。

ビジネスアナリシスとドメイン駆動設計の接点

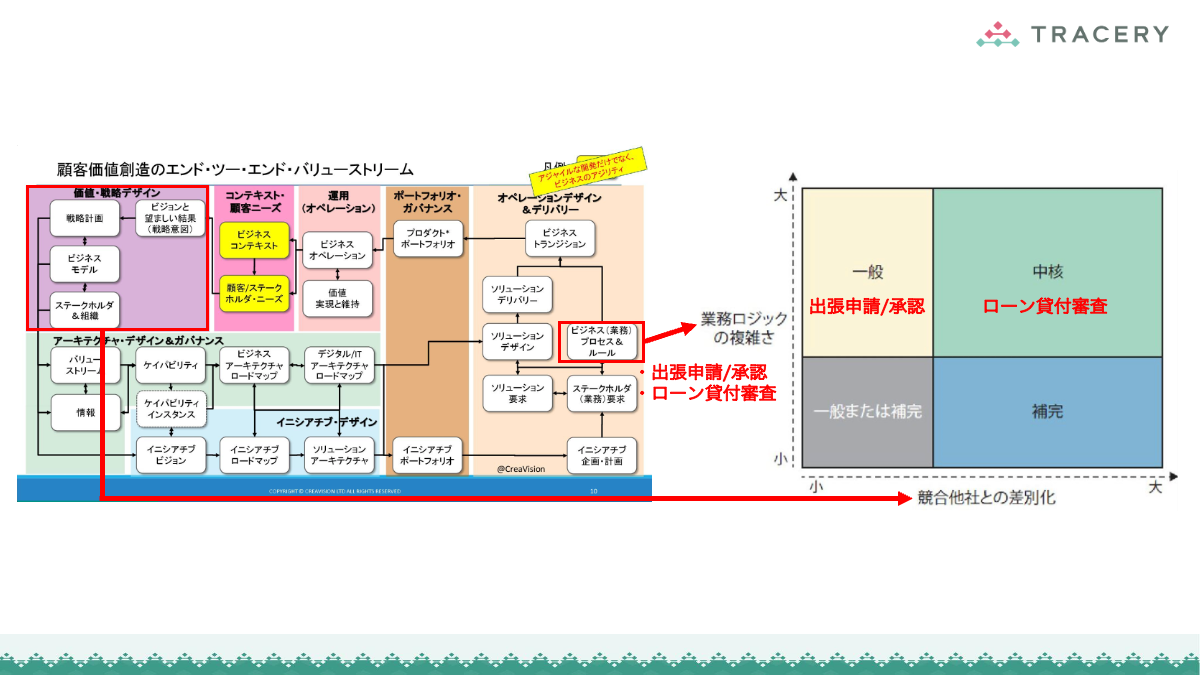

増田: 塩田さんの話の中で、面白いと思ったのは、ビジネスルールの例として出てきた2つのルールです。

一つは出張申請・承認のルール、もう一つはローン貸付審査のルールです。できるだけ多く貸し付けたいが、リスクは減らしたいという、まさに事業の根幹であり、差別化戦略に関わるビジネスルールです。

差別化戦略を実現するためのビジネスルールは必ず複雑になり、変更要求も厳しいため、そこにフォーカスするのです。

haru:ビジネスルールという意味で言うと、塩田さんの図の右の方ですね(下図)。

増田:ドメイン駆動設計的な考え方では、出張の申請・承認ルールとローン貸付審査のルールは並列に扱うビジネスルールではありません。

前者の出張の申請・承認ルールのようなものは可能な限り手抜きをして、できれば作らずに済ませたい箇所です。

しかし、後者のローンの貸付審査は事業の収益やリスクに直結し、かつここのビジネスルールは頻繁に調整が入るため、徹底的にフォーカスを当ててソフトウェアを作っていく、という形になるわけです。

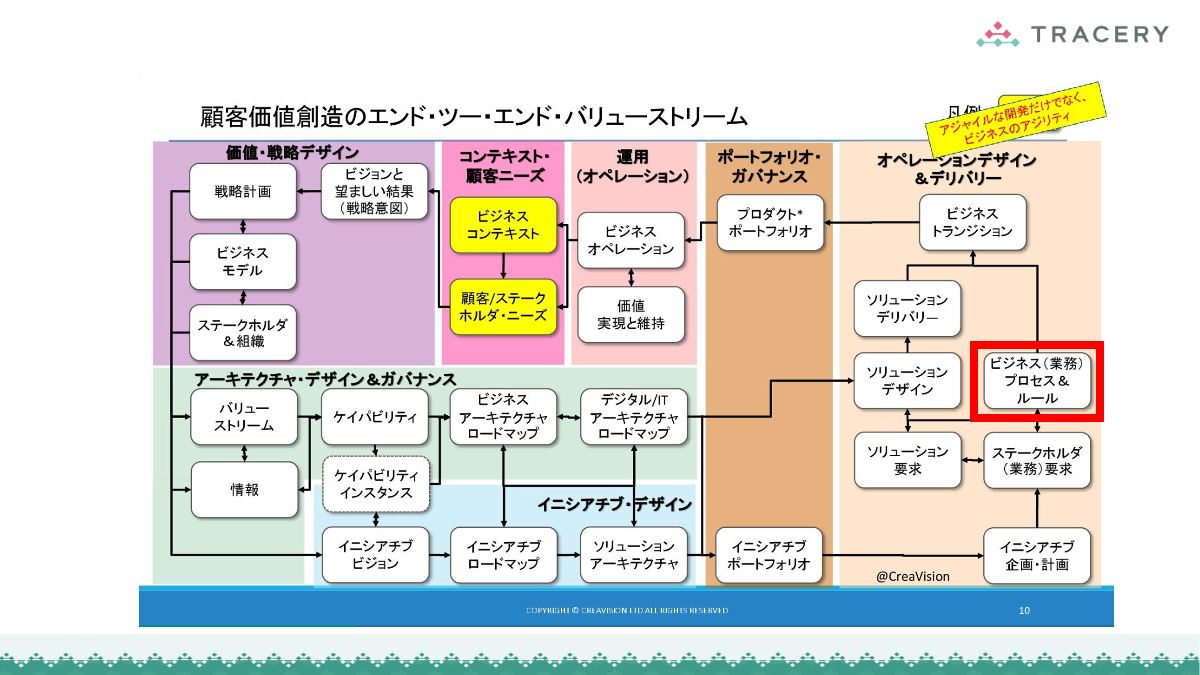

中核の業務領域への取り組みという意味で、ビジネスアナリシスとドメイン駆動設計の接点は、ビジネスアナリシスの一番上流にある「価値・戦略デザイン」という部分と、実装レベルで言うと「ビジネスルール」です。

ビジネスアナリシスの体系的なものを踏まえたうえで、ドメイン駆動設計としてメリハリをつけて、重点を置く所とできるだけ軽く済ませたい所を切り分けていく。

そのためにはビジネスに対する深い理解がないとそういう切り分けもできないので、エンジニアがもっとビジネスを理解してソフトウェアを開発しましょうね、というところだと捉えています。

差別化戦略の地図としてのビジネスアーキテクチャ

haru:塩田さん、差別化戦略という点で言うと、ビジネスアナリシスではそのあたりはどのように考えていくものなのでしょうか。

塩田:増田さんの話にもあったように『優先順位をどう判断するか』が、大事です。優先順位を絞り込んでいく際に、『ビジネスアーキテクチャ』を考えます。

ビジネスがどのような構造になっているかというと、ビジネス全体のプロセス、バリューストリーム*2とも言いますが、ハイレベルなプロセスがまずあります。

そこで各プロセスのステージで使われるケイパビリティ*3、つまりビジネスの能力があり、そしてそこでどのような情報が必要か、などといったことが、ビジネスアーキテクチャとして整理されます。ビジネスはそういったもので構成されているわけです。

この中核、差別化に直結するプロセス領域はどこなのか、またはそこで差別化するビジネスケイパビリティはどこなのか。

このアプローチに基づいて、私たちが自分たちのビジネスにおいて、優先順位をつけるとどうなるかということを理解しておくことで、より素早い意思決定ができるようになります。

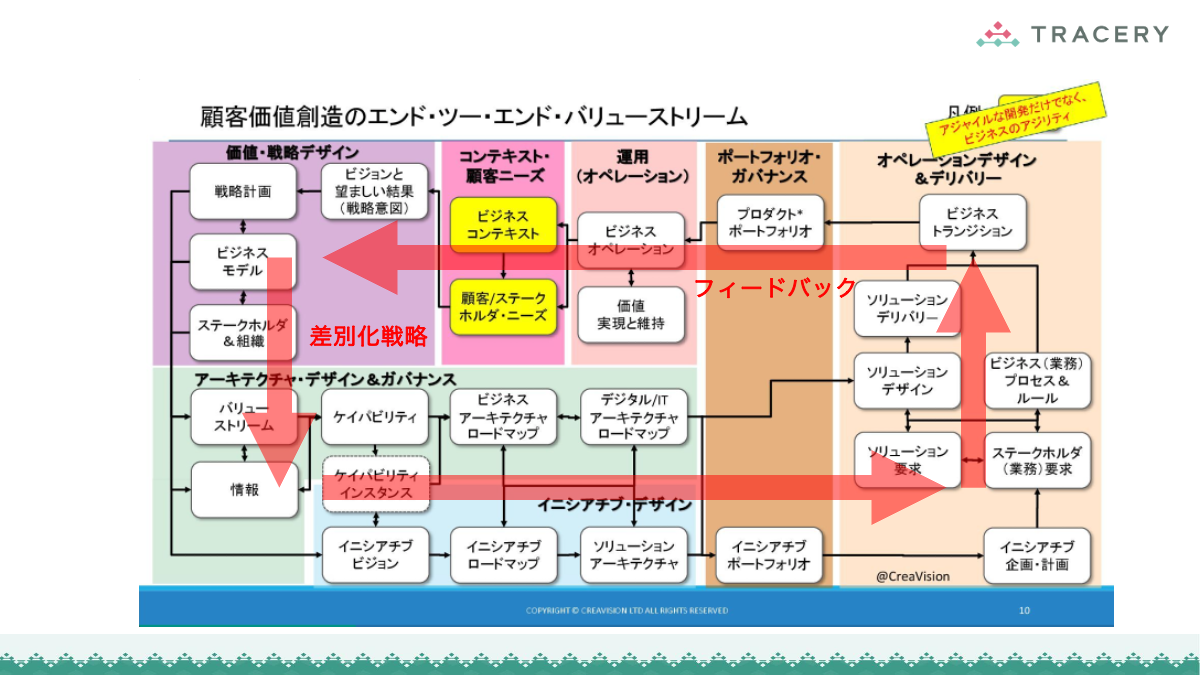

先ほどのスライドで言うと『アーキテクチャー・デザイン&ガバナンス』のあたりです(下図)。

塩田:

まず、本当に初期の段階で、たとえば新しい事業をしたい、新しいビジネスをしたい、あるいは大きな業務改革でもいいのですが、何か新しい戦略のようなことは、図の左上の紫色のところで考えます。

そして、それが自分たちのビジネスの候補にどのようなインパクトを与えるのかということを、私たちは素早く知りたいわけです。簡単に言うと『ビジネスのマップ、地図を持ちましょう』ということです。

それはプロセスとしても管理していますし、「ケイパビリティ」と書いてあるビジネスの能力、業務の遂行能力や、そこでどんな情報が必要か、といったことをアーキテクチャーとして、要素間の関係を理解し、モデルとして把握します。

先ほど増田さんから「複雑なものを扱いやすくシンプルに」という話がありましたが、モデルとして管理することで複雑なビジネスの構造をシンプルに整理して理解することができるということです。

そして、どこが差別化領域なのかということを戦略として考えた時に、重要なプロセス、バリューストリームはどこなのか、重要な差別化要因に直結する業務能力、ケイパビリティはどこなのか。

こういったことを認識して、そこに重点的にフォーカスして投資をしていく。そのような意思決定が、このような上位のレベルでなされていく必要があると、増田さんのお話を伺って思いました。

haru:増田さんからもモデルの話がありました。ロードマップや戦略というのは、どこに力を入れるかという話だと思いますが、それらを可視化して、開発にも反映していくというイメージでしょうか。

塩田:はい、そうですね。ビジネスルールを導くためには、その上位にビジネスのポリシーのようなものがあります。そういったものはこの図では、緑色のアーキテクチャーレベルのところです。

ビジネスとしての基本的な考え方、方針、ポリシーというものは、このレイヤーで、組織として持つ必要があります。

それを踏まえて、ポリシーから具体的なビジネスルールへと繋がっていきます。この図ではビジネスルールを、プロジェクトの中でオペレーションレベルで実装すべきものという形で表現しています。

haru:ポリシーとルールが紐づくという意味では、戦略などの上流からオペレーションレベルまで、繋がって検討されているということだと思います。

ビジネスルールが「なぜそうなのか」という理由が、図の左のほうに現れてきているということですね。

このつながりをアバウトにしてしまうと、あとで混乱して何のためにやっているのか分からなくなってしまうので、体系立てて見える化するということですね。

塩田:そうですね、そのルールがなぜそのルールなのか、なぜそのルールであるべきなのかという理由が大事だということです。

haru:『なぜ』がばらついてしまうと、限られた時間と予算の中で、皆がバラバラに動きはじめ事業の価値が生まれない、ということになってしまいます。

差別化戦略とビジネスのフィードバックサイクルを高速に回すDDD、ビジネスアジリティ

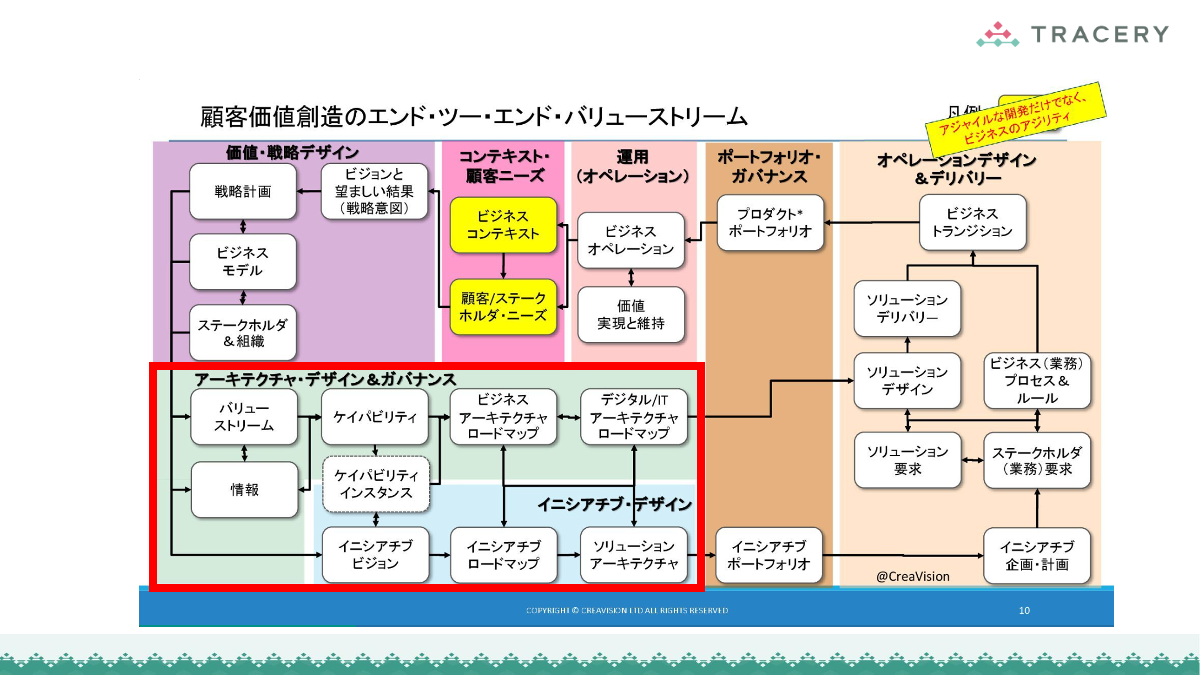

増田: この図(下図)はまさに、大きな紫からスタートして全体がフィードバックループになってます。

増田:

ドメイン駆動設計的な視点でいうと、差別化戦略とビジネスのフィードバックサイクルのところだけを高速に回そうとするんですよ。

ポリシーも含めて一通り全部回るんですが、差別化する部分を高速に回すことが、費用対効果が高いよね、というような考え方をするわけです。

haru:増田さんがおっしゃったことが、図の右上に書いてある「ビジネスのアジリティ」ですね。長い時間かけてぐるっと回しても価値が生まれにくい、ということですね。

次回は、『BABOKのエッセンシャル版の必要性』というテーマで話が進みます。

*1:資料:ビジネスアナリシスはビジネス”分析”じゃないよ!~システム人材が価値を生むための基盤スキルとしてのビジネスアナリシス〜:https://speakerdeck.com/bpstudy/business-analysis-is-not-business-analysis

*2:顧客に価値を届けるまでの一連の活動やプロセスの流れを指す概念。製品やサービスの企画から開発、提供、アフターサポートに至るまで、価値創出に関わるすべての工程が含まれる。無駄を排除し、価値に直接結びつく活動に焦点を当てることで、業務の効率化や顧客満足度の向上を図る際に活用される考え方である。リーン開発やアジャイル開発において重要な視点とされている。

*3:企業や組織が目的を達成するために持つ「能力」や「強み」を指す言葉。人材、組織構造、プロセス、技術などを含めた総合的な実行力のことで、「何ができるか」という視点で組織の価値や競争力を評価する際に使われる。特定の業務や環境に依存しない汎用的な力として捉えられることが多く、戦略立案や経営資源の見直しの際に注目される。