TRACERYプロダクトマネージャーの haru です。

2024年11月28日(木)に開催された勉強会「匠Method User Group Meetup#9〜実践事例の共有/Value Metrics」では、匠Method*1の匠Method Value Metrics(以下、Value Metrics)*2やゴール記述モデル*3をテーマにしたパネルディスカッションが行われました。その時の様子をお伝えします。

匠Method Value Metricsとゴール記述モデルによるモデルの検証

- その1: Value Metricsの4つの効果

- その2: 戦略要求が変われば、DNAが変わる

- その3: ゴール記述モデルの効果(本記事)

- パネラー:

- 萩本 順三(はぎもと じゅんぞう) 氏:以下、萩本

- 匠Method開発者、(株)匠Business Place代表取締役会長

- 安樂 啓之(あんらく ひろゆき) 氏:以下、安樂

- インフォテック(株)。匠Method Value Metricsの策定に携わった

- 高崎 健太郎(たかさき けんたろう) 氏:以下、高崎

- 匠Method User Groupリーダー幹事、(株)アクティアCOO

- 高橋 大翼(たかはし だいすけ) 氏:以下、高橋

- 匠Method User Group幹事、(株)アクティア

- 萩本 順三(はぎもと じゅんぞう) 氏:以下、萩本

- モデレータ:

- haru:以下、haru

- 匠Method User Groupリーダー幹事、本記事の執筆者

- haru:以下、haru

haru:匠Method Value Metricsの話に続いて、ゴール記述モデルを作成する効果について、パネラーの方々に伺いたいです。

ゴール記述モデルは、自分たちがやるべきことを覚悟するためのモデル

高崎:ゴール記述モデルで「いつから」「いつまでに」を設定することで、短期間での達成が難しいと気づいたりして、現実味を持たせる効果が生まれることだと思います。

高橋:期日が設定されることで、モデルに記載された要求の実現が現実的かどうかを判断しやすくなる点が良いのだと感じます。

haru:夢見がちなモデルに、現実的な目線が入ってきますね。

萩本:ゴール記述モデルは研修では省略してもよいとおもいます。しかし、実際の現場では必須です。匠Methodはモデルベースの手法です。匠Methodのモデルが何のためにあるかというと、心を動かすためです。モデリングは理解のために書くだけではなく、どう心を動かせるかということが重要です。

匠Methodのモデリングが心を動かす過程は、「ニコニコ・マインドチェンジ」から「ナルホド・安定」、そして「ハラハラドキドキ・覚悟」へと進んでいきます。

価値デザインモデル*4は「意*5」、価値分析モデル*6は「情*7」を表現する感性のモデルですから、楽しいな、嬉しいなというところを感じてもらって、みんなでニコニコしながら、マインドチェンジします。

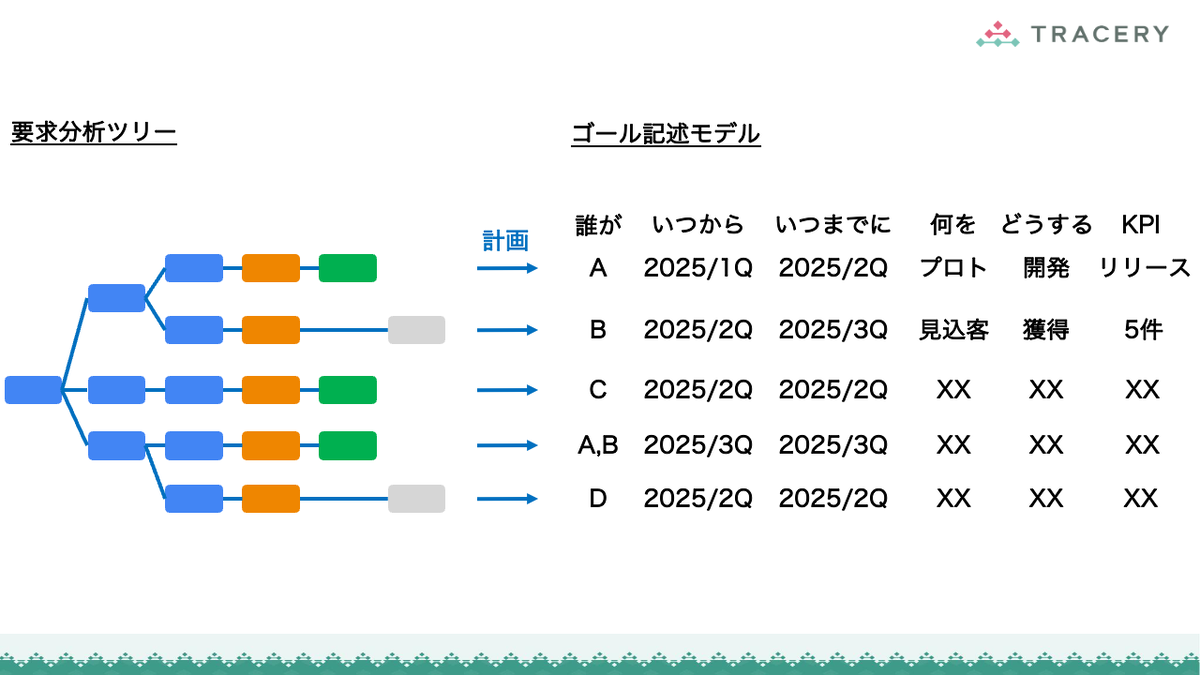

要求分析ツリー*8は、マインドチェンジした後に、要求分析ツリーの戦略要求に価値デザインモデルと価値分析モデルの要素をもっていって、ガラッと意識を変えて論理的な思考でやっていきます。

戦略要求は経営者の視点、業務要求は現場の視点、IT要求はIT担当の視点です。論理でなるほどと納得して、心を落ち着かせ、全員で地固めしていく。要求分析ツリーは納得のモデルです。ゴール記述モデルは自分たちがやらないといけないと考えるための、ハラハラドキドキする覚悟のモデルです。です。

要求分析ツリーでは、実際の業務や活動計画にまで考えが及ばないことが多いんです。自分たちが取り組んだ際に、どれほど大変になるのか、という点を考える必要があります。そうでないと、「さあ進めよう」となったときに、「次に何をすればいいのか」と迷ってしまいます。

そうした状況を避けるために、ゴール記述モデルには「何をやるのか」を具体的に記載するようお願いしています。ゴール記述モデルで「誰が何をするのか」が明確になれば、その役割を担った人は真剣にどう進めるべきかを考えるようになります。

haru:ゴール記述モデルの「誰が」に、自分の名前が入ったら自分ごとになりますよね(笑)

萩本:そこで握手*9をするわけです。これを実践では必ずやります。

ゴール記述モデルで、価値実現の進捗を把握する

安樂:ゴール記述モデルは、価値実現の進捗を把握するために非常に有効だと考えています。

当初は仮説に基づいてスケジュールを立てていましたが、時間の経過とともに周囲の状況が変化し、私たち自身の経験や学習を通じて、その後の目指すべきゴールの認識も変わっていきます。

たとえば、私たちのチームでは「セキュリティに関する取り組みを進める」という目標からスタートしました。最初に設定したゴールは、セキュリティビジネスについての知見が十分でない状況で設定したため、具体性に欠けていました。プロジェクトを進める中で得た経験やKPTなどを活用した定期的な振り返りを通じて、、目指すべきゴールが明確化されていきます。

ゴールが明確になると、取り組みの妥当性や改善点が浮き彫りになり、それに応じてゴール記述モデルも更新できます。その際、ゴール記述モデルに記載されたゴール達成時の価値を示す数値と、それを実現するためのスケジュールを対応付けることで、どの程度価値が実現されているかを容易に確認できるようになります*10。

匠Methodに実プロジェクトで取り組んだ感想

萩本:パネルのメンバー以外に、インフォテックで匠Methodに取り組んだプロジェクトメンバーの方にも、お話を伺いたいですね。

インフォテック 橘 氏:プロジェクトに参加し、本日の話を伺ったことで、「言葉の解釈が人によって異なること」や「論理的思考の落とし穴があること」に深く共感しました。価値を共有できていないと、どうしても「やっつけ仕事」になってしまうと感じます。私たちの業界では、論理的思考に偏りがちで、なんとなくモデルを作り上げ、それが結果的に「やっつけ仕事」になってしまうことが少なくありません。たとえば、ゴール記述についても、活動の中で感じたのは、「成果物を作成する」と記載するだけでは、前提となる価値を生み出すことにはつながらないということです。単に成果物を作るだけでなく、「どのようにその成果物が価値を生むのか」まで考えることが不可欠だと思いました。

インフォテック 大蔵 氏:私は、匠Methodのモデルを作成している途中でセキュリティチームに配属されました。当初は右も左も分からず、「セキュリティチームとは何をするところなのか」と戸惑っていました。当時「セキュリティチームの認知度を向上させるためにYouTubeチャンネルを開設する」という活動が要求分析ツリーにあがっていました。その時は「youtubeを配信するというような仕事もあるのか」と思いました(笑)。しかし、Value Metricsとゴール記述モデルに取り組んだ後、活動全体に現実味が感じられ、チームが目指すべき方向が明確になったと思います。

パネルディスカッション総括

萩本:インフォテックさんで、Value Metricsをプロジェクトで使ってもらい、カタチになって良かったなと思います。Value Metrics研究会では、匠Methodの本質的な言葉や概念を理解しなければ、Value Metricsで何をすべきかが明確にならないという課題がありました。その中で、研究会で議論して匠Methodの概念の世界を深められたことが、匠Methodの財産になっていると思います。そのような意味で、Value Metricsは、匠Methodの発展に貢献度が高い活動と言えます。その割にプロモーションができていないという面もあるので、安樂さん頑張ってというところです。Value Metricsの第一人者になって活躍して頂きたいと願っています。

haru:本日は匠Methodのモデルの品質を上げるための深い話ができて良かったと思います。皆さん、ありがとうございました。

*1:価値をデザインすることをコンセプトとしたモデリングを主体としたビジネス企画手法。公式URL:匠Method。当記事の筆者は2024年12月現在で12年間実践で活用している。

*2:匠Methodでモデリングした価値を数値で測るための手法。資料:匠Method Value Metricsとは(説明シート)、匠Method Value Metrics概説、匠Method Value Metricsの概要を参照のこと

*3:匠Methodで作成するモデルのうちのひとつ。要求をどのような計画で実現していくのかをモデル化する。

*4:匠Methodのコアのモデルの一つ。「意」のモデルと言われ、プロジェクトで実現したい意志をモデル化する。

*5:意志

*6:匠Methodのコアのモデルの一つ。「情」のモデルと言われ、ステークホルダーにとっての価値をモデル化する。

*7:感情

*8:匠Methodのコアのモデルの一つ。「知」のモデルと言われ、プロジェクトで実現したい戦略的な要求、業務的な要求、ITの要求、活動の要求をツリーで表現する。

*9:合意の意。

*10:第1部の安樂氏の登壇資料「匠Methodによる社内ビジネス立ち上げ事例報告(+α版)」の20スライド目: https://speakerdeck.com/hianraku9498/jiang-mathodniyorushe-nei-bizinesuli-tishang-geshi-li-bao-gao-plus-aban?slide=20 を参照のこと