TRACERYプロダクトマネージャーの haru です。

2024年11月28日(木)に開催された勉強会「匠Method User Group Meetup#9〜実践事例の共有/Value Metrics」では、匠Method*1の匠Method Value Metrics(以下、Value Metrics)*2やゴール記述モデル*3をテーマにしたパネルディスカッションが行われました。その時の様子をお伝えします。

匠Method Value Metricsとゴール記述モデルによるモデルの検証

- その1: Value Metricsの4つの効果

- その2: 戦略要求が変われば、DNAが変わる(本記事)

- その3: ゴール記述モデルの効果

- パネラー:

- 萩本 順三(はぎもと じゅんぞう) 氏:以下、萩本

- 匠Method開発者、(株)匠Business Place代表取締役会長

- 安樂 啓之(あんらく ひろゆき) 氏:以下、安樂

- インフォテック(株)。匠Method Value Metricsの策定に携わった

- 高崎 健太郎(たかさき けんたろう) 氏:以下、高崎

- 匠Method User Groupリーダー幹事、(株)アクティアCOO

- 高橋 大翼(たかはし だいすけ) 氏:以下、高橋

- 匠Method User Group幹事、(株)アクティア

- 萩本 順三(はぎもと じゅんぞう) 氏:以下、萩本

- モデレータ:

- haru:以下、haru

- 匠Method User Groupリーダー幹事、本記事の執筆者

- haru:以下、haru

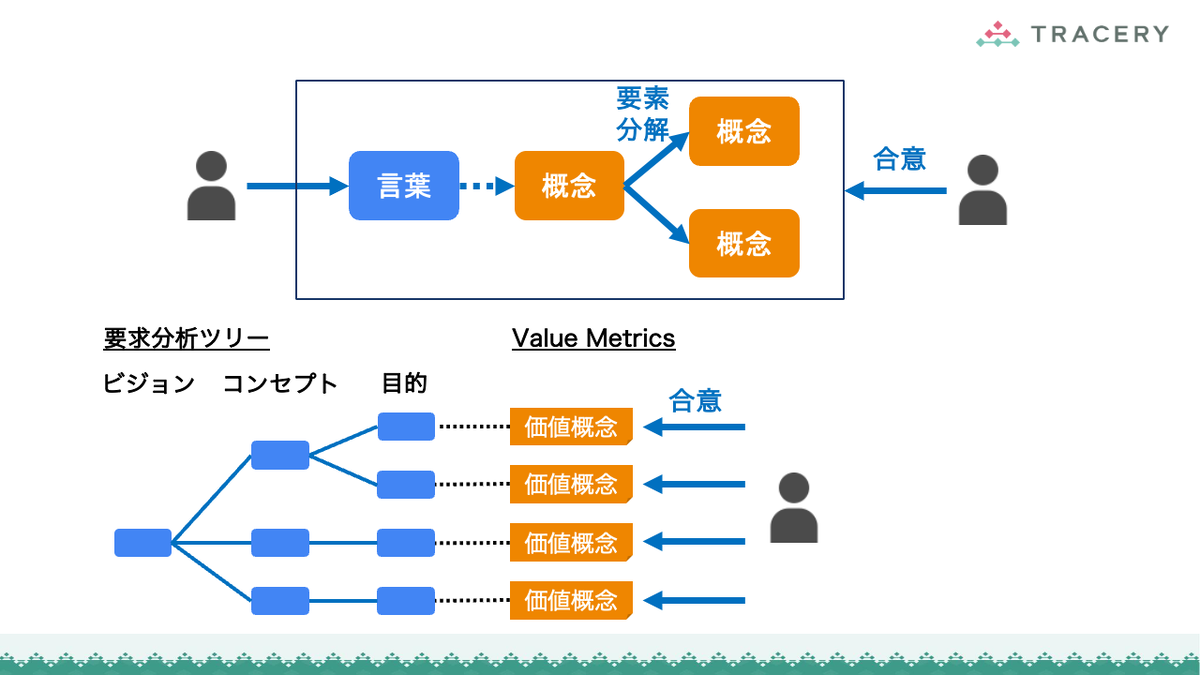

『概念』の要素分解による論理的な合意形成

萩本:オブジェクト指向を方法論として深く探求していく中で、言語学者のソシュール*4という方の考え方にたどり着きました。シニフィアン(signifiant)*5とシニフィエ(signifié)*6いう考え方ですね。これは『言葉』が『概念』を指しているということです。その時に、あなたと私は言葉は同じでも概念が違うことがありますと。それをどうやって認識を合わせますか、というところで、論理思考で要素分解していって、要素ごとに「正しいよね?」「正しい」と概念の認識を合わせていくわけです。それが論理思考の一つの特性です。Value Metricsでいうと、要求分析ツリー*7の目的が、『言葉』にあたります。Value Metricsの価値概念は、要求分析ツリーのビジョン、コンセプト、目的の3つの連なりをイメージしてその目的(=言葉)が指している概念は何かと考えます。この価値概念が良い表現にならないと、一人一人の価値の評価に揺らぎが生じます。揺らぎを防ぐためには、価値が実現した際のゴールイメージを「価値概念」として具体的に記述することです。これにより、目的それぞれの価値をより明確に評価できるようになります。

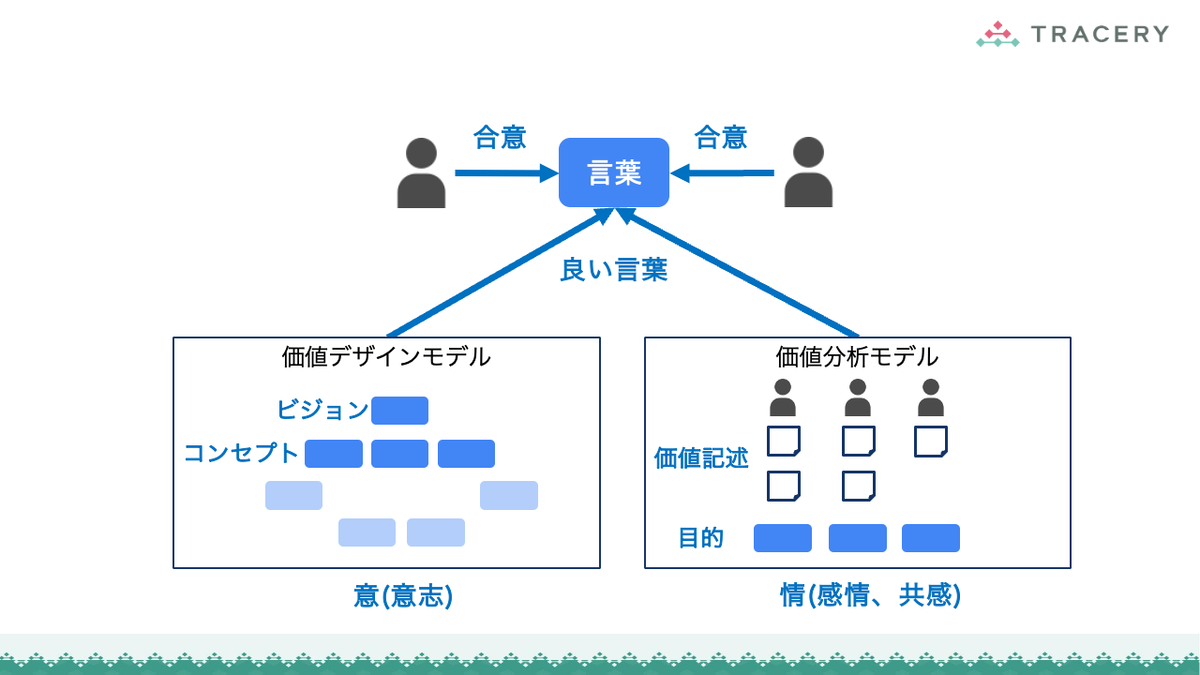

人間は『言葉』さえ合えば握手できる動物である

萩本: 一方で、論理思考以外に人間のもうひとつの素晴らしい能力というのは『言葉さえ合えば握手*8できる動物である』というところです。人間はそういう素晴らしい特性を持っている。価値デザインモデル*9も価値分析モデル*10も、良い言葉で握手させようとしているんです。要求分析ツリーのビジョン、コンセプトは感性の領域なので、感性で引っ張っていきます。自分たちの志や意志をデザインするのが価値デザインモデルで、価値分析モデルはステークホルダーの価値、嬉しいことを価値記述として書き、プロジェクトの目的と関連付けます。これらのモデルの要素を使って、要求分析ツリーの骨格となる戦略要求をつくっていきます。これによって、私は「論理的美の虚像*11」という、論理的に考えるほど嘘っぽくなるという壁を打破しようとしています。論理的な世界だけで要求分析ツリーをつくってしまうと、人間としての価値を見失ってしまう。だから一番大切なものは価値に対するストーリーであったり、イメージであったりするんです。ストーリーやイメージによって、価値デザインモデル、価値分析モデルの戦略要求をできるだけ完成させておいて、論理展開の目標と成すというのがValue Metricsのコンセプトです。Value Metricsを導入する際のジレンマとして、匠Methodのモデリングにおけるスピード感が損なわれる可能性*12があります。ただし、先に述べたように、Value Metricsを活用することで価値を膨らませ、最大化できる可能性も高まります。このため、Value Metricsは匠Methodのオプションとして、状況に応じて柔軟に活用していただければと考えています。

論理思考の落とし穴にはまらないために、価値概念をもとに対話をする

萩本:ストーリーやイメージを起点に論理展開を行うため、価値デザインモデルや価値分析モデルからビジョン、コンセプト、目的を抽出し、戦略要求として要求分析ツリーにコピーします(下図参照)。そこから、業務要求、IT要求、活動と論理展開していきます。ところが、どうしても要求分析ツリーの目的だけから連想した業務要求を考えてしまう。ということは目的の定義がうまくないと、良い業務要求がなかなか出なくなります。そうなると業務要求に続くIT要求、活動も陳腐なものになってしまう。でも論理的には正しいんですよ。これは論理的美の虚像を掴んでしまっているということです。虚像というのはうそっぱちということです。この論理的な目的と手段の連鎖というのは本当にくせものです。そうならないためには、目的に対して、価値概念として価値実現のストーリーを記述し、それを通じて合意形成を図ることです。価値概念をもとに対話を進めていくと、要求分析ツリーの目的の価値が膨らみ、高まっていく。価値が高まった目的の価値概念の断片が業務要求、IT要求、活動になれば、Value Metricsをやらなかった時より数倍良い要求になるはずです。これをやりやすくするために、要求分析ツリーの目的は1階層くらいでシンプルにしておいてもらって、その代わり、「あなたたちにとって本当に必要な要求なのかを問うてください」といつも言っているわけです。

戦略要求はビジネスデザインのDNA

haru:Value Metricsに取り組むときは、要求分析ツリーの左側(ビジョン、コンセプト、目的)の価値の評価をする前に、目的から右側のツリー(業務要求、IT要求、活動)はつくらないほうがよいんですか。一回つくると引っ張られて捨てられなくなったりしますか。

萩本:戦略要求の価値の評価を先にやったほうがよいです。安樂さんはそのようにやったんですよね。

安樂:最初はたたき台をつくろうと思い、ひとりでやりました(笑)。つくったモデルに対して皆を交えてValue Metricsによる価値の評価を行った結果、モデルに無駄があったり、一部の目的には従属関係があるなど、大きく修正が必要なモデルになっていることがわかりました。その後の要求分析ツリーはスクラップ&ビルドに近い再構築をしました。価値の評価をする前に、要求分析ツリーの右側をつくってみても意味がなかったですね。

萩本:もったいないとおもわず、思い切って捨てることですね。

安樂:ビジョン、コンセプト、目的の連なり、つまり戦略要求が変われば、DNAが変わる というところですね。そこが変わるとすべてが変わるということです。

haru:要求分析ツリーを最後までつくったが「なにか納得感がないよなぁ、最後までできたからまあいいか」と思ってしまいがちですが、価値の評価がしっかりできてなかったということですね。

萩本:論理的美の虚像にはまっていたということです。

haru:今日の話を伺って、Value Metricsは匠Methodの活動の集大成であり、匠Methodによるモデリングの効果をさらに深めるものだと感じました。

萩本:Value Metricsや匠Methodは自由に活用して良いものです。自分たちで試した結果や気づきを共有していただけると嬉しいですね。

次回は、匠Methodのゴール記述モデルがテーマです。

*1:価値をデザインすることをコンセプトとしたモデリングを主体としたビジネス企画手法。公式URL:匠Method。当記事の筆者は2024年12月現在で12年間実践で活用している。

*2:匠Methodでモデリングした価値を数値で測るための手法。匠Method Value Metrics概説を参照のこと

*3:匠Methodで作成するモデルのうちのひとつ。要求をどのような計画で実現していくのかをモデル化する。

*4:フェルディナン・ド・ソシュール。スイスの言語学者、記号学者、哲学者。

*5:フランス語で動詞 signifier の現在分詞形で、「指すもの」「意味するもの」「表すもの」という意味を持つ。音声や文字などの「形式」や「表現」の部分。例: 「木」という音や文字。

*6:フランス語で動詞 signifier の過去分詞形で、「指されるもの」「意味されているもの」「表されているもの」という意味を持つ。音声や文字などの形式が指し示す「概念」。例: 「木」という概念やイメージ。

*7:匠Methodのコアのモデルの一つ。「知」のモデルと言われ、プロジェクトで実現したい戦略的な要求、業務的な要求、ITの要求、活動の要求をツリーで表現する。

*8:ここでは合意するということの例え

*9:匠Methodのコアのモデルの一つ。「意」のモデルと言われ、プロジェクトで実現したい意志をモデル化する。

*10:匠Methodのコアのモデルの一つ。「情」のモデルと言われ、ステークホルダーにとっての価値をモデル化する。

*11:一見、話に整合性があり美しい論理体系に見えても、本来の目的から逸れたり、価値を生まない大量の説明資料を作成してしまうような事象を指す。萩本さんによる造語。

*12:Value Metricsには7時間(価値の評価4時間、活動の評価3時間)程度を想定。[匠Method Value Metrics概説](https://speakerdeck.com/hianraku9498/jiang-method-value-metricsgai-shuo)のスライド13,21参照